2. Exercices de phonologie

| lloc: | PRELUDE |

| Curs: | Phonétique, phonologie |

| Llibre: | 2. Exercices de phonologie |

| Imprès per: | Gästanvändare |

| Data: | dissabte, 13 de setembre 2025, 10:46 |

2.1. Phonèmes et paires minimales

Exercice 19

Trouvez trois paires minimales (en transcription phonologique) pour les oppositions suivantes :

| /i/-/e/ | /f/-/v/ | /k/-/g/ | /y/-/u/ | /ɔ/-/ɔ̃/ |

Corrigé Exercice 19

| /i/ – /e/ : | /abi/ – /abe/ | habit – abbé |

| /ide/ – /ede/ | idée – aidé | |

| /aʒi/ – /aʒe/ | agi – âgé | |

| /aʃi/ – /aʃe/ | hachis – haché | |

| /inɛʁve/ – /enɛʁve/ | innervé – énervé |

| /f/ – /v/ : | /fu/ – /vu/ | fou – vous |

| /fis/ – /vis/ | fils – vis | |

| /fil/ – /vil/ | fil – vil | |

| /afʁ / – /avʁ/ | affres – havre | |

| /fɔl/ – /vɔl/ | folle – vol |

| /k/ – /g/ : | /ku/ – /gu/ | cou – goût |

| /kaʁ/ – /gaʁ/ | car – gare | |

| /ɔkʁ/ – /ɔgʁ/ | ocre – ogre | |

| /bɔk/ – /bɔg/ | bock – bogue | |

| /kloz/ – /gloz/ | clause – glose |

| /y/ – /u/ : | /ty/ – /tu/ | tu – toux |

| /pyl/ – /pul/ | pull – poule | |

| /pys/ – /pus/ | puce – pousse | |

| /kyʁ/ – /kuʁ/ | cure – cours | |

| /myʁiʁ/ – /muʁiʁ/ | mûrir – mourir |

| /ɔ/ – /ɔ̃/ : | /ɔs/ – /ɔ̃s/ | os – once |

| /ɔt/ – /ɔ̃t/ | hotte – honte | |

| /ɔgʁ/ – /ɔ̃gʁ/ | ogre – hongre | |

| /mɔt/ – /mɔ̃t/ | motte – monte | |

| /ɔd/ – /ɔ̃d/ | ode – onde |

Exercice 20

Dans la liste de mots suivante, relevez les paires minimales et les phonèmes qu’elles permettent d’identifier :

| appris | âge | art | seul | plan | onze |

| pire | cent | cri | abri | loup | muette |

| côté | hache | once | champ | plein | mort |

| lu | borgne | blanc | ville | peur | borne |

| fil | meurt | codé | lin | air | prix |

| deux | plan | mouette |

Corrigé Exercice 20

| /apʁi/ – /abʁi/ | appris – abri | phonèmes : /p/ et /b/ |

| /aʒ/ – /aʃ/ | âge – hache | phonèmes : /ʒ/ et /ʃ/ |

| /aʁ/ – /ɛʁ/ | art – air | phonèmes : /a/ et /ɛ/ |

| /plɑ̃/ – /plɛ̃/ | plan – plein | phonèmes : /ɑ̃/ et /ɛ̃/ |

| /ɔ̃z/ – /ɔ̃s/ | onze – once | phonèmes : /z/ et /s/ |

| /piʁ/ – /pœʁ/ | pire – peur | phonèmes : /i/ et /œ/ |

| /sɑ̃/ – /ʃɑ̃/ | cent – champ | phonèmes : /s/ et /ʃ/ |

| /lu/ – /ly/ | loup – lu | phonèmes : /u/ et /y/ |

| /mɥɛt/ – /mwɛt/ | muette – mouette | phonèmes : /ɥ/ et /w/ |

| /kote/ – /kode/ | côté – codé | phonèmes : /t/ et /d/ |

| /mɔʁ/ – /mœʁ/ | mort – meurt | phonèmes : /ɔ/ et /œ/ |

| /bɔʁɲ/ – /bɔʁn/ | borgne – borne | phonèmes : /ɲ/ et /n/ |

| /plɑ̃/ – /blɑ̃/ | plan – blanc | phonèmes : /p/ et /b/ |

| /vil/ – /fil/ | ville – fil | phonèmes : /v/ et /f/ |

| /pœʁ/ – /mœʁ/ | peur – meurt | phonèmes : /p/ et /m/ |

| /lɛ̃/ – /ly/ | lin – lu | phonèmes : /ɛ̃/ et /y/ |

| /kʁi/ – /pʁi/ | cri – prix | phonèmes : /k/ et /p/ |

Exercice 21

À partir des mots de la liste qui suit, proposez autant de paires minimales qu’il y a de phonèmes dans le mot (une paire minimale pour chaque phonème) :

| mot | boule | clan | riche | joue | abat |

| peur | chair | prend | radeau |

Exemple :

| bar : /bar/ | /bar/ – /bar/ | bar – par |

| /bar/ – /bɔr/ | bar – bord | |

| /bar/ – /bal/ | bar – balle |

Corrigé Exercice 21

| mot : /mo/ | /mo/ – /po/ | mot – peau |

| (2 phonèmes) | /mo/ – /mɛ̃/ | mot – main |

| boule : /bul/ | /bul/ – /pul/ | boule – poule |

| (3 phonèmes) | /bul/ – /bɛl/ | boule – belle |

| /bul/ – /buʃ/ | boule – bouche |

| clan : /klɑ̃/ | /klɑ̃/ – /glɑ̃/ | clan – gland |

| (3 phonèmes) | /klɑ̃/ – /kʁɑ̃/ | clan – cran |

| /klɑ̃/ – /kle/ | clan – clé |

| riche : /ʁiʃ/ | /ʁiʃ/ – /biʃ/ | riche – biche |

| (3 phonèmes) | /ʁiʃ/ – /ʁyʃ/ | riche – ruche |

| /ʁiʃ/ – /ʁim/ | riche – rime |

| joue : /ʒu/ | /ʒu/ – /ʃu/ | joue – choux |

| (2 phonèmes) | /ʒu/ – /ʒy/ | joue – jus |

| abat : /aba/ | /aba/ – /eba/ | abat – ébats |

| (3 phonèmes) | /aba/ – /ama/ | abat – amas |

| /aba/ – /aby/ | abat – abus |

| peur : /pœʁ/ | /pœʁ/ – /bœʁ/ | peur – beurre |

| (3 phonèmes) | /pœʁ/ – /pɔʁ/ | peur – port |

| /pœʁ/ – /pœv/ | peur – peuvent |

| chair : /ʃɛʁ/ | /ʃɛʁ/ – /ʒɛʁ/ | chair – gère |

| (3 phonèmes) | /ʃɛʁ/ – /ʃaʁ/ | chair – char |

| /ʃɛʁ/ – /ʃɛz/ | chair – chaise |

| prend : /pʁɑ̃/ | /pʁɑ̃/ – /fʁɑ̃/ | prend – franc |

| (3 phonèmes) | /pʁɑ̃/ – /plɑ̃/ | prend – plan |

| /pʁɑ̃/ – /pʁi/ | prend – prix |

| radeau : /ʁado/ | /ʁado/ – /kado/ | radeau – cadeau |

| (4 phonèmes) | /ʁado/ – /ʁido/ | radeau – rideau |

| /ʁado/ – /ʁato/ | radeau – râteau | |

| /ʁado/ – /ʁadi/ | radeau – radis |

2.2. Variantes combinatoires

Exercice 22 : Distribution de [e] et [ɛ] en français méridional

Soit le corpus suivant :

| [ʃɑ̃te] | [vɛʁ] | [pɛʁ] | [sezɔ̃] | [ɛspwaʁ] |

| [detuʁ] | [sɛt] | [lave] | [apɛʁsy] | [te] |

| [mezɔ̃] | [bɛlʒ] | [nymeʁo] | [pɛst] | [defi] |

| [ʁɛste] | [veʁite] | [gʁɛv] | [ʁɛste] |

-

Faites la distribution des voyelles [e] et [ɛ] dans ce corpus.

-

Quelle est la propriété contextuelle pertinente liée à la distribution des deux voyelles ?

-

Quel est le statut de l'opposition entre [e] et [ɛ] dans ce corpus de français méridional ?

Corrigé Exercice 22

-

Distribution des deux voyelles :

-

Les deux voyelles sont en distribution complémentaire : [e] apparaît en syllabe ouverte, tandis que [ɛ] apparaît en syllabe fermée.

-

Il n'y a pas de paires minimales entre [e] et [ɛ]. Ces deux voyelles ne sont donc pas deux phonèmes dans ce dialecte du français. Ce sont deux variantes combinatoires du même phonème (noté /e/) dont la distribution est réglée par la nature de la syllabe.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

| [e] | [ɛ] |

|---|---|

|

[ʃɑ̃te] [veʁite] [detuʁ] [lave] [te] [mezɔ̃] [nymeʁo] [defi] [sezɔ̃] [ʁɛste] |

[vɛʁ] [ɛspwaʁ] [sɛt] [apɛʁsy] [pɛʁ] [bɛlʒ] [pɛst] [ʁɛste] [gʁɛv] |

Exercice 23 : Distribution de [o] et [ɔ] en français méridional

Soit le corpus suivant :

| [kɔʁ] | [metʁo] | [vɔg] | [kilo] | [oʁaʒ] |

| [ʃomjɛʁ] | [nɔs] | [pɔvʁ] | [foʁɛ] | [pɔm] |

| [bo] | [motœʁ] | [sɔt] | [gɔs] | [poli] |

| [dʁapo] | [pɔst] | [mɔʁdy] | [dɔʁ] | [mo] |

-

Faites la distribution des voyelles [o] et [ɔ] dans ce corpus.

-

Quelle est la propriété contextuelle pertinente liée à la distribution des deux voyelles ?

-

Quel est le statut de l'opposition entre [o] et [ɔ] dans ce corpus de français méridional ?

-

Comment prononce-t-on le mot rose en français méridional ? Donnez sa transcription phonologique et phonétique.

Corrigé Exercice 23

-

Distribution des deux voyelles :

-

Les deux voyelles sont en distribution complémentaire : [o] apparaît en syllabe ouverte, tandis que [ɔ] apparaît en syllabe fermée.

-

Il n'y a pas de paires minimales entre [o] et [ɔ]. Ces deux voyelles ne sont donc pas deux phonèmes dans ce dialecte du français. Ce sont deux variantes combinatoires du même phonème (noté /o/) dont la distribution est réglée par la nature de la syllabe.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

-

Conformément à la distribution du phonème /o/ le mot rose /roz/ se prononce : [ʁɔz].

| [o] | [ɔ] |

|---|---|

|

[metʁo] [kilo] [oʁaʒ] [ʃomjɛʁ] [foʁɛ] [bo] [motœʁ] [poli] [dʁapo] [mo] |

[kɔʁ] [vɔg] [nɔs] [pɔvʁ] [pɔm] [sɔt] [gɔs] [pɔst] [mɔʁdy] [dɔʁ] |

Exercice 24 : Distribution de [i] et [ɪ] en franco-québécois

Soit le corpus suivant :

-

[ɪ] est une voyelle dont le degré d'aperture est intermédiaire entre [i] et [e].

-

[t͡s] et [d͡ʒ] sont des consonnes affriquées : articulations complexes combinant une occlusive et une fricative.

| [ʒødi] | jeudi | [sɪt] | site |

| [mɛrsi] | merci | [pti] | petit |

| [lɪɲ] | ligne | [tɛnɪs] | tennis |

| [ɛ̃vite] | invité | [ɔptɪk] | optique |

| [pilɔt] | pilote | [ɑ̃virɔ̃] | environ |

| [part͡sɪr] | partir | [at͡sire] | attirer |

| [d͡ʒɪm] | gym | [pidza] | pizza |

| [limɪt] | limite | [ɛ̃firmje] | infirmier |

| [ɔfɪs] | office | [istwɑr] | histoire |

-

Comparez la distribution des voyelles [i] et [ɪ] (la syllabation est la même qu'en français standard).

-

Quel est le statut de l'opposition entre ces deux voyelles ?

Corrigé Exercice 24

Distribution des deux voyelles :

| [i] | [ɪ] | ||

|---|---|---|---|

|

[ʒødi] [mɛrsi] [pti] [ɛ̃vite] [pilɔt] [ɑ̃virɔ̃] [at͡sire] [pidza] [ɛ̃firmje] [istwɑr] |

jeudi merci petit invité pilote environ attirer pizza infirmier histoire |

[ɔfɪs] [d͡ʒɪm] [ɔptɪk] [tɛnɪs] [limɪt] [part͡sɪr] [lɪɲ] [sɪt] |

office gym optique tennis limite partir ligne site |

On remarque que la voyelle [ɪ] apparaît toujours en syllabe fermée. La voyelle [i] apparaît, quant à elle, aussi bien en syllabe fermée (ex : [istwɑr]) qu'en syllabe ouverte (ex : [pilɔt]). Par contre, la voyelle [ɪ] est toujours en dernière syllabe de mot, tandis que la voyelle [i] n'apparaît jamais dans ce contexte : syllabe fermée et dernière syllabe. Elle peut être dans la dernière syllabe comme dans les mots [mɛrsi] et [ʒødi] mais dans ce cas, la syllabe est ouverte. La caractérisation des contextes pertinents pour l'occurrence de la voyelle [ɪ] est donc : [ɪ] apparaît en syllabe fermée et en dernière syllabe.

Les deux voyelles sont donc en distribution complémentaire. [ɪ] apparaît en syllabe fermée et en dernière syllabe, tandis que [i] apparaît partout ailleurs. C'est-à-dire, en syllabe ouverte ou en syllabe fermée et ailleurs qu'en dernière syllabe.

Comme il n'y a pas de paires minimales entre [i] et [ɪ], ces deux voyelles ne sont pas deux phonèmes dans ce dialecte du français. Ce sont deux variantes combinatoires du même phonème (noté /i/) dont la distribution est réglée par la nature de la syllabe et sa position dans le mot.

Le choix du symbole phonétique [i] comme représentant du phonème est justifié par le fait que c’est la forme non-marquée ; celle qui n’est pas liée à un contexte spécifique.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

Exercice 25 : Corpus coréen (transcription phonétique simplfiée)

Quel est le statut des consonnes [l] et [r] en coréen ?

| [pal] | pied | [pari] | du pied |

| [kil] | route | [kiri] | de la route |

| [sal] | riz | [sari] | du riz |

| [mul] | eau | [muri] | de l'eau |

| [orag] | divertissement | [radio] | radio |

| [rɛmphø] | lampe | [tal] | lune |

| [tol] | caillou | [iri] | ici |

| [remon] | citron | [kjul] | orange |

| [saram] | personne | [rupi] | rubis |

| [ipalsa] | coiffeur | [ilkop] | sept |

| [sɔul] | Séoul | [mɔri] | tête |

| [al] | oeuf | [silpɛ] | échec |

Corrigé Exercice 25

Distribution des deux consonnes liquides :

| [l] | [r] | ||

|---|---|---|---|

|

[pal] [kil] [sal] [mul] [tol] [tal] [kjul] [ipalsa] [ilkop] [sɔul] |

pied route riz eau caillou lune orange coiffeur sept Séoul |

[pari] [kiri] [sari] [muri] [radio] [arɛ] [rɛmphø] [iri] [rɛmɔn] [saram] [rupi] [mɔri] |

du pied de la route du riz de l'eau radio sous lampe ici citron personne rubis tête |

[l] apparaît toujours en fin de syllabe, alors que [r] apparaît en début de syllabe, ou en position intervocalique.

Les deux consonnes sont donc en distribution complémentaire.

Comme il n'y a pas de paires minimales entre [l] et [r], ces deux consonnes ne sont donc pas deux phonèmes dans cette langue. Ce sont deux variantes combinatoires du même phonème (noté /r/) dont la distribution est réglée par la position dans la syllabe.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

Exercice 26 : Corpus grec (transcription phonétique simplifiée)

Quel est le statut de l'opposition entre [c] et [ç], entre [k] et [x], entre [c] et [k] et entre [ç] et [x] ?

| [koma] | virgule | [çira] | veuve |

| [paçis] | graisse | [xrima] | monnaie |

| [krima] | honte | [ceno] | vide |

| [kata] | contre | [paketo] | paquet |

| [papaci] | caneton | [kapnos] | tabac |

| [çeri] | main | [kósmos] | lune |

| [trex] | courir | [çino] | je reste |

| [xoros] | espace | [ce] | et |

| [xurmas] | datte | [cima] | vague |

| [trixa] | cheveu | [cino] | je bouge |

| [xarti] | papier | [arkuda] | ours |

| [ceri] | bougie | [oçima] | véhicule |

| [xoma] | sol |

Corrigé Exercice 26

-

L'ensemble des 4 consonnes [c], [ç], [k] et [x] se présente comme un système d'oppositions qui repose sur le point d'articulation et sur le mode d'articulation :

-

L'opposition entre les consonnes occlusives et les consonnes fricatives est distinctive puisqu'il y a des paires minimales :

| occlusives | [c] | [k] |

|---|---|---|

| fricatives |

[ç] palatales |

[x] vélaires |

[cino] - [çino] et [ceri] – [çeri]

[koma]- [xoma] et [krima] - [xrima]

[c] et [ç] sont donc en opposition phonologique, de même que [k] et [x]. Par contre, il n'y a pas de paires minimales entre [c] et [k] et entre [ç] et [x]

On doit par conséquent prendre en compte la distribution des palatales ([c] et [ç]) et des vélaires ([k] et [x]) pour connaître leur statut phonologique :

| [c] et [ç] (palatales) | [k] et [x] (vélaires) | ||

|---|---|---|---|

|

[cino] [çino] [ceri] [çeri] [cima] [ceno] [ce] [papaci] [çira] [paçis] [oçima] [paketo] |

je bouge je reste bougie main vague vide et caneton veuve graisse véhicule paquet |

[koma] [xoma] [krima] [xrima] [kata] [kapnos] [kósmos] [trex] [xoros] [xurmas] [trixa] [xarti] [arkuda] |

virgule sol honte monnaie contre tabac monde courir espace datte cheveu papier ours |

Les consonnes palatales apparaissent toujours devant les voyelles [i] ou [e], alors que les consonnes vélaires apparaissent toujours devant les voyelles [a], [u] et [o]. Les consonnes palatales sont associées à des voyelles palatales (ou antérieures), tandis que les consonnes vélaires sont associées à des voyelles vélaires. Les voyelles : [i] et [e] s'opposent respectivement à [u] et [o] par le point d'articulation.

Les consonnes palatales et vélaires sont donc en distribution complémentaire.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

Exercice 27 : Corpus finnois (transcription orthographique)

Les consonnes [t] et [d] sont deux variantes du même phonème.

-

Faites la distribution des deux consonnes et précisez la nature du contexte qui contraint l’une des deux consonnes.

-

Laquelle des deux consonnes peut être retenue comme représentant le phonème correspondant ?

| kadut | rues | sata | cent |

| pyydys | piège | vedos | épreuve |

| etsijä | chercheur | ydin | nucléaire |

| kirjat | livres | viides | cinquième |

| edempi | plus avancé | tahdon | je veux |

| tähti | étoile | kunta | commune |

| olut | bière | tuhat | mille |

| lähden | je pars | maito | lait |

| taite | pli | ahdas | étroit |

| talo | maison | tasku | poche |

| vadelma | framboise | hedelmä | fruit |

| hetki | moment | edessä | devant |

| tauti | maladie | odottaa | attendre |

| kudottu | tissé | vaahto | écume |

| pisto | point | raadanta | corvée |

| tie | chemin | sadannes | centième |

| kadut | rues | edullinen | avantageux |

Corrigé Exercice 27

Distribution des deux consonnes occlusives :

Les deux consonnes sont en distribution complémentaire ;

[t] est en :

en début de mot {talo, tauti, tasku, tie}

en fin de mot {kadut, kirjat, olut, tuhat}

en début de syllabe ouverte (syllabe soulignée) {maito, taite, sata, tähti, kunta, vaahto, pisto}

en fin de syllabe devant une consonne (syllabe soulignée) {hetki, etsijä}

[d] est en :

en début de syllabe fermée (syllabe soulignée) {kadut, pyydys, vedos, ydin, viides, edempi, tahdon, lähden, ahdas, raadanta, sadannes, vadelma, hedelmä, edessä, edullinen, odottaa, kudottu}

Comme il n'y a pas de paires minimales entre [t] et [d], ces deux consonnes ne sont pas deux phonèmes dans cette langue. Ce sont deux variantes combinatoires du même phonème dont la distribution est réglée par la place dans la syllabe et la nature de la syllabe.

La consonne [t] est retenue comme représentant du phonème dès lors que cette consonne apparaît dans le plus grand nombre de contextes différents alors que la consonne [d] est liée à un seul type de contexte.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

| [t] | [d] | ||

|---|---|---|---|

|

talo tauti tasku tie kadut kirjat olut tuhat maito taite sata tähti kunta vaahto pisto hetki etsijä |

maison maladie poche chemin rues livres bière mille lait pli cent étoile commune écume point moment chercheur |

kadut pyydys vedos ydin viides edempi tahdon lähden ahdas raadanta sadannes vadelma hedelmä edessä edullinen odottaa kudottu |

rues piège épreuve nucléaire cinquième plus avancé je veux je pars étroit corvée centième framboise fruit devant avantageux attendre tissé |

Exercice 28 : Corpus japonais (transcription phonétique)

Les données sont empruntées à l’ouvrage de Natsuko Tsujimura, 1996, An Introduction to Japanese Linguictics, Blackwell, Cambridge Mass.

Les consonnes [t], [t͡s] et [t͡ʃ] sont trois variantes du même phonème.

| [koto] | chose | [toke:] | montre |

| [kat͡ʃi] | valeur | [tat͡sɯ] | rester |

| [ɯt͡ʃi]* | maison | [taterɯ] | construit |

| [kita] | est venu | [mot͡ʃi] | gâteau de riz |

| [tabete] | manger | [it͡sɯ] | quand |

| [t͡sɯkaɯ] | utiliser | [otoko] | homme |

| [ɯt͡sɯ] | frapper | [ket͡ʃi] | avare |

| [tet͡sɯdaɯ] | aide | [mat͡sɯ] | pin |

| [hit͡sɯyo:] | besoin | [t͡ʃikakɯ] | près |

| [ɯta] | chanson | [ot͡ʃirɯ] | tomber |

| [aret͡ʃi] | terrain vague |

*La voyelle [ɯ] est une voyelle fermée postérieure et étirée. Dans les transcriptions simplifiées du japonais, elle est souvent notée [u] qui est le symbole phonétique de la voyelle arrondie, alors que la voyelle fermée postérieure du japonais est étirée.

-

Quelle est la différence phonétique entre ces trois consonnes ?

-

Faites la distribution des trois consonnes et précisez la nature du contexte de chacune d’elles.

-

Laquelle des trois consonnes peut être retenue comme représentant le phonème correspondant ?

-

Proposez une explication phonétique pour la distribution des deux variantes.

Corrigé Exercice 28

-

La consonne [t] est une occlusive dentale, [t͡s] est une consonne affriquée alvéolaire et [t͡ʃ] est une consonne affriquée alvéo-palatale (ou post-alvéolaire).

-

Distribution des trois consonnes :

-

[t] est devant les voyelles [o], [a] et [e]

-

[t͡s] est devant la voyelle [ɯ]

-

[t͡ʃ] est devant la voyelle [i]

-

La consonne [t] est retenue comme représentant du phonème dès lors que cette consonne apparaît dans le plus grand nombre de contextes différents alors que les consonnes [t͡s] et [t͡ʃ] sont liées associées l’un et l’autre à une seule voyelle.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

Explication phonétique : Les deux variantes affriquées [t͡s] et [t͡ʃ] sont le résultat d’une assimilation du mode d’articulation et également du point d’articulation pour la consonne [t͡ʃ]. Au contact d’une voyelle fermée, la consonne occlusive est réalisée avec un léger relâchement de l’occlusion, ce qui correspond à une affrication. La consonne occlusive, en devenant une affriquée, anticipe le libre passage de l’air de la voyelle subséquente. Ce phénomène d’affrication ne concerne que les voyelles fermées [i] et [ɯ] car elles sont plus proches des consonnes qui par nature ont une réalisation plus fermées. Par ailleurs, la consonne affriquée [t͡ʃ] (alvéo-palatale) anticipe la réalisation de la voyelle palatale (ou antérieure) en adoptant le point d’articulation de la voyelle et se reproche ainsi de la zone palatale.

| [t] | [t͡s] | [t͡ʃ] |

|---|---|---|

|

[toke:] [ɯta] [koto] [taterɯ] [kita] [tabete] [otoko] |

[it͡sɯ] [t͡sɯkaɯ] [tat͡sɯ] [ɯt͡sɯ] [tet͡sɯdaɯ] [mat͡sɯ] [hit͡sɯyo:] |

[t͡ʃikakɯ] [ot͡ʃirɯ] [kat͡ʃi] [mot͡ʃi] [ɯt͡ʃi] [ket͡ʃi] [aret͡ʃi] |

2.3. Neutralisation et archiphonème

Exercice 29 : [e] et [ɛ] en français standard

Soit le corpus suivant :

| armée | [aʁme] | axer | [akse] |

| blé | [ble] | buffet | [byfɛ] |

| bêtise | [betiz] | cède | [sɛd] |

| cèpe | [sɛp] | céda | [seda] |

| dette | [dɛt] | défi | [defi] |

| espoir | [ɛspwaʁ] | guerre | [gɛʁ] |

| hésite | [ezit] | hêtre | [ɛtʁ] |

| lettre | [lɛtʁ] | messe | [mɛs] |

| métal | [metal] | nef | [nɛf] |

| marée | [maʁe] | paix | [pɛ] |

| perdu | [pɛʁdy] | poney | [ponɛ] |

| gué | [ge] | thé | [te] |

| pétard | [petaʁ] | reste | [ʁɛst] |

| vallée | [vale] | rocher | [ʁoʃe] |

| rêve | [ʁɛv] | gai | [gɛ] |

| sauter | [sote] | sellier | [selje] |

| servi | [sɛʁvi] | terre | [tɛʁ] |

| tesson | [tesɔ̃] | veine | [vɛn] |

| vert | [vɛʁ] | été | [ete] |

| écrou | [ekʁu] | épris | [epʁi] |

| taie | [tɛ] | étal | [etal] |

| marais | [maʁɛ] | valet | [valɛ] |

| était | [etɛ] |

-

Quelles sont les paires minimales dans ce corpus ? Que peut-on en conclure ?

-

Dans quel contexte trouve-t-on les paires minimales ?

-

Pour les mots qui ne sont pas dans une paire minimale, quelle est la distribution des voyelles [e] et [ɛ] ? De quel type de distribution s'agit-il ?

-

Précisez la distribution des deux voyelles pour l'ensemble du corpus (tous les mots, y compris ceux des paires minimales) et dites de quel type de distribution il s'agit. Que peut-on en conclure pour l'opposition [e] vs [ɛ] ?

Soit les couples de mots suivants :

| aimer | [eme] | - | aime | [ɛm] |

| gêner | [ʒene] | - | gêne | [ʒɛn] |

| neiger | [neʒe] | - | neige | [nɛʒ] |

-

Pourquoi la voyelle du radical du verbe (soulignée) change de timbre dans chacun des couples de mots ?

Soit les deux séries de mots a et b :

a) maison,effort, erreur, blaireau

b) père, pivert, sel, rêve

-

Dans la première série de mots, la voyelle soulignée peut être prononcée [e] ou [ɛ], tandis que dans la seconde série, on ne peut avoir que la voyelle [ɛ]. Peut-on expliquer ce contraste ?

Corrigé Exercice 29

-

Les paires minimales du corpus sont les suivantes :

marée [maʁe] marais [maʁɛ] vallée [vale] valet [valɛ] gué [ge] gai [gɛ] été [ete] était [etɛ] thé [te] taie [tɛ] L'existence de paires minimales permet de conclure que les sons [e] et [ɛ] sont deux phonèmes en français standard, phonèmes /e/ et /ɛ/.

-

Les voyelles des paires minimales sont dans des syllabes ouvertes. De plus, la syllabe qui les contient est en finale de mot (il n'y a pas de paires minimales entre [e] et [ɛ] ailleurs que dans ce contexte).

-

Distribution des voyelles [e] et [ɛ] pour les mots autres que ceux qui interviennent dans les paires minimales :

-

Si l’on considère l’ensemble des mots du corpus, il y a toujours une distribution partiellement complémentaire puisque les voyelles [e] et [ɛ] des paires minimales sont en syllabe ouverte alors qu’en syllabe fermée, il n’y a que la voyelle [ɛ]. Par ailleurs, il convient de prendre en compte la place de la syllabe dans le mot. En fin de mot et en syllabe ouverte, on peut avoir aussi bien [e] que [ɛ]. C’est le contexte des paires minimales (ex : marée [maʁe], marais [maʁɛ]), mais pas seulement (ex : poney [ponɛ]). Ailleurs, il y a neutralisation de la distinction entre [e] et [ɛ] et la représentation phonologique des mots contient un archiphonème (/E/) dont la réalisation phonétique est conditionnée par la nature de la syllabe : [e] en syllabe ouverte et [ɛ] en syllabe fermée.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

Les deux sons : [e] [ɛ] ↓ ↓ constituent deux phonèmes : /e/ /ɛ/ dans le contexte : syllabe fermée et en fin de mot ↘ ↙ Ailleurs, il y a une neutralisation qui donne lieu à un archiphonème : /E/ ↙ ↘ qui se réalise phonétiquement : [e] [ɛ] dans le contexte :

en syllabe ouverte en syllabe fermée Tableau récapitulatif :

Place de la syllabe dans le mot dernière syllabe ailleurs Type de la syllabe syllabe ouverte syllabe fermée syllabe ouverte syllabe fermée Statut phonologique de l'opposition deux phonèmes [e] et [ɛ] un archiphonème /E/ (paires minimales) (pas de paires minimales) Réalisation phonétique [e] ou [ɛ] [ɛ] [e] [ɛ] -

Dans ces couples de mots, morphologiquement apparentés (deux formes d'un même verbe), l'alternance [e]/[ɛ] dans la radical du mot est due à la nature de la syllabe ; [e] lorsque la syllabe est ouverte, [ɛ] lorsque la syllabe est fermée.

ex: neige [nɛʒ] (une seule syllabe, fermée) neiger [neʒe] (deux syllabes, la première syllabe est ouverte) Le fait d'ajouter ou de retrancher une voyelle derrière la consonne du radical (le radical est en gras dans l'exemple précédent) a pour effet de modifier la structure syllabique du mot. La syllabe fermée du mot [nɛʒ] devient une syllabe ouverte car la consonne finale devient la consonne initiale de la seconde syllabe lorsque la voyelle est ajoutée.

-

Les mots de la première série admettent deux prononciations :

ex: maison [mezɔ̃] ou [mɛzɔ̃] tandis que ceux de la seconde série n'ont qu'une seule prononciation possible:

ex: père [pɛʁ] et jamais *[peʁ] Cette différence de comportement s'explique par la distribution des voyelles [e] et [ɛ] ; [e] et [ɛ] peuvent apparaître en syllabe ouverte tandis qu'en syllabe fermée, on ne peut avoir que [ɛ]. La première syllabe des mots de la première série est une syllabe ouverte ([e] et [ɛ] sont ainsi possibles), alors que la syllabe des mots de la seconde série est une syllabe fermée (uniquement [ɛ]). D'autre part, la syllabe qui contient la voyelle [e] et [ɛ] des mots de la première série est la première syllabe du mot. Étant donné qu'il ne s'agit pas de la dernière syllabe, la distinction phonologique entre les phonèmes /e/ et /ɛ/ est ici neutralisée. Dans ce contexte particulier (première syllabe et syllabe ouverte) les deux sons [e] et [ɛ] fonctionnent comme des variantes libres. On peut remplacer l'un par l'autre sans que cela affecte la reconnaissance du mot. D'ailleurs, nous ne savons pas toujours très bien si nous disons [mezɔ̃] ou [mɛzɔ̃]. La nature phonétique exacte de la voyelle dépend des habitudes articulatoires de la région (variation dialectale), de la personne (variation individuelle), du moment ou du contexte d’énonciation (variation stylistique). Ce qui importe pour l'analyse phonologique, c'est le fait que les deux voyelles soient possibles dans ce contexte, alors que cela est impossible pour les mots ayant une syllabe fermée.

| syllabe ouverte | syllabe fermée | ||

|---|---|---|---|

|

[defi] [tesɔ̃] [petaʁ] [epʁi] [seda] [betiz] [sote] [selje] [byfɛ] [ekʁu] [ʁoʃe] [aʁme] [ble] [pɛ] [metal] [ezit] [akse] [etal] [ponɛ] |

défi tesson pétard épris céda bêtise sauter sellier buffet écrou rocher armée blé paix métal hésite axer étal poney |

[gɛʁ] [vɛʁ] [nɛf] [mɛs] [sɛʁvi] [ɛspwaʁ] [sɛd] [vɛn] [dɛt] [pɛʁdy] [ʁɛv] [sɛp] [lɛtʁ] [tɛʁ] [ɛtʁ] [ʁɛst] |

guerre vert nef messe servi espoir cède veine dette perdu rêve cèpe lettre terre hêtre reste |

[e] est en syllabe ouverte

[ɛ] est en syllabe ouverte ou fermée

Autrement dit :

En syllabe ouverte, on peut avoir [e] ou [ɛ]

En syllabe fermée, on ne peut avoir que [ɛ]

Il s'agit donc d'une distribution partiellement complémentaire. En français méridional, on a une distribution complémentaire entre les deux voyelles (voir l'exercice 22). Dans ce dialecte, les mots buffet, poney et paix sont prononcés avec un [e]. Par ailleurs, il est impossible d'avoir des mots (en français standard et méridional) avec un [e] en syllabe fermée. En syllabe fermée, on ne peut avoir que la voyelle [ɛ].

Exercice 30 : [o] et [ɔ] en français standard

Soit le corpus suivant :

| accord | [akɔʁ] | bordure | [bɔʁdyʁ] |

| bosse | [bɔs] | cadeau | [kado] |

| chaud | [ʃo] | chaumière | [ʃomjɛʁ] |

| colle | [kɔl] | saute | [sot] |

| sotte | [sɔt] | corps | [kɔʁ] |

| notre | [nɔtʁ] | drapeau | [dʁapo] |

| dépôt | [depo] | eau | [o] |

| pomme | [pɔm] | sonne | [sɔn] |

| homme | [ɔm] | faux | [fo] |

| roc | [ʁɔk] | fort | [fɔʁ] |

| forêt | [foʁɛ] | paume | [pom] |

| gosse | [gɔs] | gros | [gʁo] |

| (le) nôtre | [notʁ] | kilo | [kilo] |

| mordant | [mɔʁdɑ̃] | heaume | [om] |

| mot | [mo] | moteur | [motœʁ] |

| métro | [metʁo] | or | [ɔʁ] |

| orage | [oʁaʒ] | rauque | [ʁok] |

| poli | [poli] | Saône | [son] |

| possible | [posibl] | poste | [pɔst] |

| sol | [sɔl] | vogue | [vɔg] |

| zéro | [zeʁo] | saule | [sol] |

-

Relevez les paires minimales dans ce corpus ? Que peut-on en conclure ?

-

Dans quel contexte trouve-t-on les paires minimales ?

-

Pour les mots qui ne sont pas dans une paire minimale, quelle est leur distribution ? De quel type de distribution s'agit-il ?

-

Précisez la distribution des deux voyelles pour l'ensemble du corpus (tous les mots, y compris ceux des paires minimales) et dites de quel type de distribution il s'agit. Que peut-on en conclure pour l'opposition [o] vs [ɔ] ?

Soit les couples de mots suivants :

dorer - dore

voler - vole

loger - loge

-

Pourquoi la voyelle du radical du verbe change de timbre dans chacun des couples de mots ?

Soit le corpus complémentaire suivant :

| chose | cause | aube | haute | chauffe | mauve |

| autre | gaufre | atome | rose | pose | Claude |

| arôme | dose |

-

Ces mots sont-ils conformes à l'observation dégagée dans la question 3 ?

-

Posent-ils problème pour le statut de l'opposition [o] vs [ɔ] ? Que faut-il dire pour affiner la distribution des voyelles [o] et [ɔ] ?

Corrigé Exercice 30

-

Les paires minimales du corpus sont les suivantes :

saule [sol] sol [sɔl] saute [sot] sotte [sɔt] paume [pom] pomme [pɔm] Saône [son] sonne [sɔn] rauque [ʁok] roc [ʁɔk] heaume [om] homme [ʁɔm] (le) nôtre [notʁ] notre [nɔtʁ] L'existence de paires minimales permet de conclure que les sons [o] et [ɔ] sont deux phonèmes en français standard, phonèmes /o/ et /ɔ/.

-

Les voyelles des paires minimales sont dans des syllabes fermées et les mots sont tous monosyllabiques.

-

Distribution des voyelles [o] et [ɔ] pour les mots autres que ceux qui interviennent dans les paires minimales :

-

L'opposition entre les voyelles [o] et [ɔ] n'est phonologiquement pertinente que dans le contexte d'un mot monosyllabique dont la syllabe est fermée. Dans tous les autres contextes, les deux voyelles se comportent comme des variantes combinatoires. Il y a distribution partiellement complémentaire puisqu’en syllabe fermée on peut avoir [o] ou [ɔ] alors qu’en syllabe on ne peut avoir que [o].

La distinction phonologique entre [o] et [ɔ] est ainsi neutralisée dans les contextes qui ne sont pas ceux des paires minimales. Dans les contextes de neutralisation, il y a un archiphonème (noté /O/) dont la réalisation phonétique dépend de la nature de la syllabe.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

Les deux sons : [o] [ɔ] ↓ ↓ constituent deux phonèmes : /o/ /ɔ/ dans le contexte : mot monosyllabique et syllabe fermée ↘ ↙ Ailleurs, il y a une neutralisation qui donne lieu à un archiphonème : /O/ ↙ ↘ qui se réalise phonétiquement : [o] [ɔ] dans le contexte :

en syllabe ouverte en syllabe fermée Tableau récapitulatif :

Place de la syllabe dans le mot mot monosyllabique mot plurisyllabique Type de la syllabe syllabe fermée syllabe ouverte syllabe fermée syllabe ouverte Statut phonologique de l'opposition deux phonèmes [o] et [ɔ] un archiphonème /O/ (paires minimales) (pas de paires minimales) Réalisation phonétique [o] ou [ɔ] [o] [ɔ] [o] -

Dans ces couples de mots, morphologiquement apparentés (deux formes d'un même verbe), l'alternance [o]/[ɔ] dans la radical du mot est due à la nature de la syllabe ; [o] lorsque la syllabe est ouverte, [ɔ] lorsque la syllabe est fermée.

ex: vole [vɔl] (une seule syllabe, fermée) voler [vole] (deux syllabes, la première syllabe est ouverte) Le fait d'ajouter ou de retrancher une voyelle derrière la consonne du radical (le radical est en gras dans l'exemple précédent) a pour effet de modifier la structure syllabique du mot. La syllabe fermée du mot [vɔl] devient une syllabe ouverte car la consonne finale devient la consonne initiale de la seconde syllabe lorsque la voyelle est ajoutée.

-

Transcription du corpus complémentaire :

chose [ʃoz] cause [koz] aube [ob] haute [ot] chauffe [ʃof] mauve [mov] autre [otʁ] gaufre [gofʁ] atome [atom] rose [ʁoz] pose [poz] Claude [klod] arôme [arom] dose [doz] Tous ces mots contiennent un [o] en syllabe fermée. Remarquons tout d'abord que les mots aube [ob] et haute [ot] forment deux paires minimales supplémentaires avec les mots Ob [ɔb] (fleuve de Sibérie) et hotte [ɔt]. Conformément à l'observation dégagée précédemment, ces paires minimales sont formées de mots monosyllabiques à syllabe fermée.

D'après les résultats du corpus initial, nous devrions avoir en syllabe fermée [ɔ]. Ce corpus complémentaire ne met pas toutefois en cause la généralisation précédente ; les deux voyelles [o] et [ɔ] sont en syllabe fermée.

-

Ces exemples montrent qu’il y a des contraintes supplémentaires sur la distribution des deux voyelles ; contraintes liées à la nature de la consonne qui ferme la syllabe. Pour ne prendre qu'un exemple, il suffit de constater que pour les mots du corpus complémentaire la consonne [z] est toujours précédée de la voyelle [o]. Si nous cherchons des mots ayant une syllabe fermée par [s], on s'aperçoit que la voyelle est cette fois un [ɔ]. Quelques exemples :

cosse [kɔs] os [ɔs] noce [nɔs] brosse [bʁɔs] crosse [kʁɔs] rosse [ʁɔs] Il est possible de constituer des couples de mots qui ne sont cependant pas de paires minimales, étant donné que les mots se différencient par deux sons ; la voyelle et la consonne finale) :

cosse [kɔs] cause [koz] rosse [ʁɔs] rose [ʁoz] os [ɔs] ose [oz] La généralisation est la suivante :

[s] ⇒ [ɔ]

[z] ⇒ [o]

Cette généralisation doit être considérée comme une tendance et non comme une règle absolue dans la mesure où il existe des exceptions :

hausse [os] grosse [gʁos] fausse [fos] sauce [sos]

| syllabe ouverte | syllabe fermée | ||

|---|---|---|---|

|

[ʃomjɛʁ] [zeʁo] [kilo] [dʁapo] [kado] [fo] [o] [poli] [foʁɛ] [metʁo] [posibl] [mo] [gʁo] [motœʁ] [ʃo] [oʁaʒ] [depo] |

chaumière zéro kilo drapeau cadeau faux eau poli forêt métro possible mot gros moteur chaud orage dépôt |

[kɔʁ] [bɔs] [pɔst] [akɔʁ] [bɔʁdyʁ] [vɔg] [gɔs] [fɔʁ] [kɔl] [ɔʁ] [mɔʁdɑ̃] |

corps bosse poste accord bordure vogue gosse fort colle or mordant |

[o] est en syllabe ouverte

[ɔ] est en syllabe fermée

Pour les mots qui ne forment pas une paire minimale, il y a distribution complémentaire selon la nature de la syllabe :

En syllabe ouverte : [o]

En syllabe fermée : [ɔ]

Exercice 31 : [ø] et [œ] en français standard

Soit le corpus suivant :

| apeuré | [apøʁe] | creux | [kʁø] |

| deuil | [dœj] | deuxième | [døsjɛm] |

| eux | [ø] | feuille | [fœj] |

| fleur | [flœʁ] | heure | [œʁ] |

| jeu | [ʒø] | jeune | [ʒœn] |

| nœud | [nø] | meurt | [mœʁ] |

| menteur | [mɑ̃tœʁ] | malheur | [malœʁ] |

| liqueur | [likœʁ] | lieu | [ljø] |

| leur | [lœʁ] | jeûne | [ʒøn] |

| peu | [pø] | peur | [pœʁ] |

| pieu | [pjø] | pieuvre | [pjœvʁ] |

| pleuvoir | [pløvwaʁ] | pneu | [pnø] |

| poreux | [poʁø] | preuve | [pʁœv] |

| veulent | [vœl] | veule (adj.) | [vøl] |

| terreur | [teʁœʁ] | sœur | [sœʁ] |

| seul | [sœl] | veuve | [vœv] |

| vieux | [vjø] | œuf | [œf] |

| œufs | [ø] |

-

Existe-t-il des paires minimales dans ce corpus ? Que peut-on en conclure ?

-

Faites la distribution des deux voyelles en fonction de la nature de la syllabe.

-

Dans quels contextes trouve-t-on respectivement [ø] et [œ] ? De quel type de distribution s'agit-il ?

-

Que peut -on en conclure sur le statut phonologique de ces deux voyelles ?

Soit les couples de mots suivants :

| peur | [pœʁ] | apeuré | [apøʁe] |

| veulent | [vœl] | veut | [vø] |

| meuble | [mœbl] | meublé | [møble] |

| œuf | [œf] | œufs | [ø] |

-

Pourquoi la voyelle écrite "eu" change de timbre dans chacun des couples de mots ?

Soit les couples de mots suivants :

| menteur | [mɑ̃tœʁ] | menteuse | [mɑ̃tøz] |

| râleur | [ʁalœʁ] | râleuse | [ʁaløz] |

-

Ces mots sont-ils conformes à l'observation dégagée dans la question c) ?

-

Pourquoi ces mots (ainsi que tous ceux qui répondent à ce modèle) se singularisent du corpus initial ?

-

Posent-ils un problème pour le statut de l'opposition [ø] vs [œ] ?

Corrigé Exercice 31

-

Les paires minimales du corpus sont les suivantes :

jeûne [ʒøn] jeune [ʒœn] veule(adj.) [vøl] veulent [vœl] L'existence de paires minimales permet de conclure que les sons [ø] et [œ] sont deux phonèmes en français standard, phonèmes /ø/ et /œ/.

-

Les voyelles des paires minimales sont dans des syllabes fermées et les mots sont monosyllabiques.

-

Distribution des voyelles [ø] et [œ] pour les mots autres que ceux qui interviennent dans les paires minimales :

syllabe ouverte syllabe fermée [kʁø]

[ljø]

[ø]

[apøʁe]

[pø]

[vjø]

[pjø]

[ʒø]

[nø]

[ø]

[pnø]

[døsjɛm]

[pløvwaʁ]

[poʁø]creux

lieu

eux

apeuré

peu

vieux

pieu

jeu

nœud

œufs

pneu

deuxième

pleuvoir

poreux[ʒøn]

[ʒœn]

[vøl]

[vœl]

[lœʁ]

[sœl]

[œf]

[mœʁ]

[mɑ̃tœʁ]

[pjœvʁ]

[sœʁ]

[œʁ]

[likœʁ]

[malœʁ]

[flœʁ]

[fœj]

[pʁœv]

[teʁœʁ]

[dœj]

[pœʁ]

[vœv]jeûne

jeune

veule (adj.)

veulent

leur

seul

œuf

meurt

menteur

pieuvre

sœur

heure

liqueur

malheur

fleur

feuille

preuve

terreur

deuil

peur

veuve[ø] est en syllabe ouverte ou fermée

[œ] est en syllabe fermée

Autrement dit :

En syllabe ouverte : [ø]

En syllabe fermée : [ø] ou [œ]

Il s’agit donc d’une distribution partiellement complémentaire.

Cette distribution partiellement complémentaire est due à la présence des paires minimales dans l'un des deux contextes. Les paires minimales mettent en jeu des mots monosyllabiques où les voyelles sont dans un contexte de syllabe fermée. Hormis les paires minimales, il y a distribution complémentaire des deux voyelles.

-

L'opposition entre les voyelles [ø] et [œ] n'est phonologiquement pertinente que dans le contexte d'un mot monosyllabique dont la syllabe est fermée. Dans tous les autres contextes, les deux voyelles se comportent comme des variantes combinatoires. La distinction phonologique entre [ø] et [œ] est ainsi neutralisée dans les contextes qui ne sont pas ceux définis pour les paires minimales. Dans les contextes de neutralisation, il y a donc un archiphonème /ø/ dont la réalisation phonétique dépend de la nature de la syllabe.

Schématiquement, on peut résumer l'analyse comme suit :

Les deux sons : [ø] [œ] ↓ ↓ constituent deux phonèmes : /ø/ /œ/ dans le contexte : mot monosyllabique et syllabe fermée ↘ ↙ Ailleurs, il y a une neutralisation qui donne lieu à un archiphonème : /Ø/ ↙ ↘ qui se réalise phonétiquement : [ø] [œ] dans le contexte :

en syllabe ouverte en syllabe fermée Tableau récapitulatif :

Place de la syllabe dans le mot mot monosyllabique mot plurisyllabique Type de la syllabe syllabe fermée syllabe ouverte syllabe fermée syllabe ouverte Statut phonologique de l'opposition deux phonèmes [ø] et [œ] un archiphonème /Ø/ (paires minimales) (pas de paires minimales) Réalisation phonétique [ø] ou [œ] [ø] [œ] [ø] Les voyelles intermédiaires arrondies et antérieures [ø] et [œ] ont ainsi exactement la même distribution que les voyelles intermédiaires arrondies et postérieures [o] et [ɔ] (voir l’exercice précédent)

-

Dans ces couples de mots, apparentés (respectivement nom et adjectif ou participe passé), l'alternance [ø]/[œ] dans la radical du mot est due à la nature de la syllabe ; [ø] lorsque la syllabe est ouverte, [œ] lorsque la syllabe est fermée.

ex: meuble [mœbl] (une syllabe fermée) meublé [mø-ble] (deux syllabes, la première syllabe est ouverte) Le fait d'ajouter ou de retrancher une voyelle derrière la consonne du radical (le radical est en gras dans l'exemple précédent) a pour effet de modifier la structure syllabique du mot. la syllabe fermée du mot [mœbl] devient une syllabe ouverte car la consonne finale devient la consonne initiale de la seconde syllabe lorsque la voyelle est ajoutée.

-

Oui. Dans les couples de mots menteur/menteuse et râleur/râleuse, les voyelles [ø] et [œ] apparaissent en syllabe fermée. Il y aurait eu contradiction si elles avaient été en syllabe ouverte.

-

Précédemment, on a vu que [ø] peut apparaître en syllabe fermée mais seulement lorsque que les mots correspondants étaient engagés dans une paire minimale. Ce qui n'est pas le cas ici.

-

Les mots qui se terminent en "-euse" posent un problème dans la mesure où l'on s'attend à avoir un [œ], puisqu'il s'agit d'une syllabe fermée. D'autre part, ils n'entrent pas dans le cadre défini pour les paires minimales (mots monosyllabiques à syllabe fermée) ; la syllabe est bien une syllabe fermée mais les mots en "-euse" ne sont pas nécessairement monosyllabiques (ils peuvent l’être : Meuse, gueuse, lieuse, yeuse) : agrafeuse, coiffeuse, tondeuse, débroussailleuse... (voir également la question C de l'exercice précédent pour des faits similaires à propos de l'opposition [o]/[ɔ]).

2.4. Phonèmes et traits distinctifs

Exercice 32

-

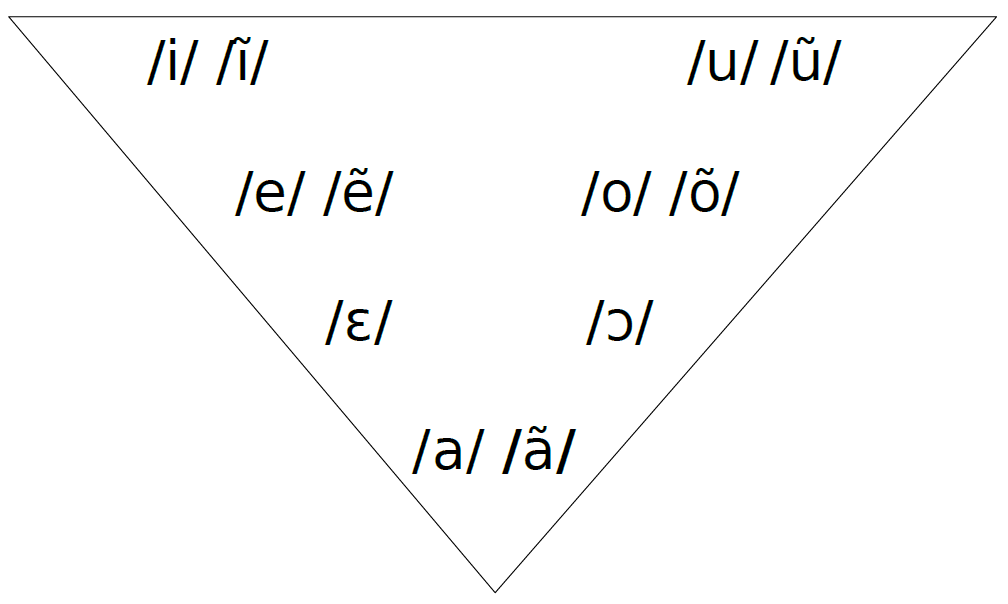

À partir du système phonologique des voyelles du portugais, donnez la matrice phonologique de chaque voyelle.

-

Quels sont les traits distinctifs des voyelles dans cette langue ?

Corrigé Exercice 32

-

Matrice de traits de chaque voyelle :

/i/ = ![]()

-

Le trait [ORAL] est distinctif car la voyelle /i/ s’oppose à la voyelle /ı̃/.

-

Le trait [FERMÉ] est distinctif car la voyelle /i/ s’oppose à la voyelle /e/.

-

Le trait [ANTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /i/ s’oppose à la voyelle /u/.

/ı̃/ = ![]()

-

Le trait [NASAL] est distinctif car la voyelle /ı̃/ s’oppose à la voyelle /i/.

-

Le trait [FERMÉ] est distinctif car la voyelle /ı̃/ s’oppose à la voyelle /ẽ/.

-

Le trait [ANTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /ı̃/ s’oppose à la voyelle /ũ/.

/e/ = ![]()

-

Le trait [ORAL] est distinctif car la voyelle /e/ s’oppose à la voyelle /ẽ/.

-

Le trait [MI-FERMÉ] est distinctif car la voyelle /e/ s’oppose aux voyelles /i/ et /ɛ/.

-

Le trait [ANTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /e/ s’oppose à la voyelle /o/.

/ẽ/ = ![]()

-

Le trait [NASAL] est distinctif car la voyelle /ẽ/ s’oppose à la voyelle /e/.

-

Le trait [MI-FERMÉ] est distinctif car la voyelle /ẽ/ s’oppose aux voyelles /ı̃/ et /ã/.

-

Le trait [ANTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /ẽ/ s’oppose à la voyelle /õ/.

/ɛ/ = ![]()

-

Le trait [ORAL] n’est pas distinctif car il n’y a pas de voyelle nasale équivalente (= /ɛ̃/).

-

Le trait [MI-OUVERT] est distinctif car la voyelle /ɛ/ s’oppose aux voyelles /e/ et /a/.

-

Le trait [ANTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /e/ s’oppose à la voyelle /ɔ/.

/u/ = ![]()

-

Le trait [ORAL] est distinctif car la voyelle /u/ s’oppose à la voyelle /ũ/.

-

Le trait [FERMÉ] est distinctif car la voyelle /u/ s’oppose à la voyelle /o/.

-

Le trait [POSTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /u/ s’oppose à la voyelle /i/.

/o/ = ![]()

-

Le trait [ORAL] est distinctif car la voyelle /o/ s’oppose à la voyelle /õ/.

-

Le trait [MI-FERMÉ] est distinctif car la voyelle /o/ s’oppose aux voyelles /u/ et /ɔ/.

-

Le trait [POSTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /o/ s’oppose à la voyelle /e/.

/õ/ = ![]()

-

Le trait [NASAL] est distinctif car la voyelle /õ/ s’oppose à la voyelle /o/.

-

Le trait [MI-FERMÉ] est distinctif car la voyelle /õ/ s’oppose aux voyelles /ũ/ et /ã/.

-

Le trait [POSTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /õ/ s’oppose à la voyelle /ẽ/.

/ɔ/ = ![]()

-

Le trait [ORAL] n’est pas distinctif car il n’y a pas de voyelle nasale équivalente (= /ɔ̃/).

-

Le trait [MI-OUVERT] est distinctif car la voyelle /ɔ/ s’oppose aux voyelles /o/ et /a/.

-

Le trait [POSTÉRIEUR] est distinctif car la voyelle /ɔ/ s’oppose à la voyelle /ɛ/.

/a/ = ![]()

-

Le trait [ORAL] est distinctif car la voyelle /a/ s’oppose à la voyelle /ã/.

-

Le trait [OUVERT] est distinctif car la voyelle /a/ s’oppose aux voyelles /ɛ/ et /ɔ/.

-

Le trait [ANTÉRIEUR] ou [POSTÉRIEUR] n’est pas distinctif il n’y a qu’une seule voyelle orale ouverte.

/ã/ = ![]()

-

Le trait [NASAL] est distinctif car la voyelle /ã/ s’oppose à la voyelle /a/.

-

Le trait [OUVERT] est distinctif car la voyelle /a/ s’oppose aux voyelles /ẽ/ et /õ/.

-

Le trait [ANTÉRIEUR] ou [POSTÉRIEUR] n’est pas distinctif car il n’y a qu’une seule voyelle nasale ouverte.

-

Les traits distinctifs des voyelles du portugais sont :

-

le trait de nasalité : [ORAL] vs [NASAL] (qu’on peut noter également [±NASAL] ou [±ORAL])

-

le trait de position de la langue : [ANTÉRIEUR] vs [POSTÉRIEUR] (qu’on peut noter également [±ANTÉRIEUR] ou [±POSTÉRIEUR])

-

le trait d’aperture : [FERMÉ] vs [MI-FERMÉ] vs [MI-OUVERT] vs [OUVERT] (qu’on peut noter également au moyen d’une combinaison de deux traits : [±FERMÉ] et [±MI-FERMÉ]. Ce qui donne quatre possibilités :

-

[+FERMÉ] et [−MI-FERMÉ] pour /i/, /u/, /ĩ/ et /ũ/

-

[+FERMÉ] et [+MI-FERMÉ] pour /e/, /o/, /ẽ/ et /õ/

-

[−FERMÉ] et [+MI-FERMÉ] pour /ɛ/ et /ɔ/

-

[−FERMÉ] et [−MI-FERMÉ] pour /a/ et /ã/

-

Exercice 33

-

Quels sont les traits distinctifs de la voyelle /ɛ/ en français ?

-

Quels sont les traits distinctifs de la voyelle /u/ en français ?

Dans les deux cas, vous justifierez les traits distinctifs par 2 paires minimales.

Corrigé Exercice 33

-

Traits distinctifs du phonème /ɛ/

Propriétés phonétiques de la voyelle /ɛ/ : {orale, antérieure, mi-ouverte, étirée}

orale : cette propriété est un trait distinctif pour la voyelle /ɛ/ car il existe une voyelle correspondant à la description {nasale, antérieure, mi-ouverte, étirée} = /ɛ̃/ en français, et les deux voyelles sont en opposition phonologique comme l'atteste l'existence de paires minimales :

/krɛ/ – /krɛ̃/ craie – crin /tɛt/ – /tɛ̃t/ tête – teinte antérieure : cette propriété n'est pas un trait distinctif pour la voyelle /ɛ/ car il n'existe pas de voyelle correspondant à la description {orale, postérieure, mi-ouverte, étirée} = /ʌ/ en français.

mi-ouverte : cette propriété est un trait distinctif pour la voyelle /ɛ/ car il existe une voyelle correspondant à la description {orale, antérieure, mi-fermée, étirée} = /e/ en français, et les deux voyelles sont en opposition phonologique comme l'atteste l'existence de paires minimales :

/valɛ/ – /vale/ valet – vallée /marɛ/ – /mare/ marais – marée étirée : cette propriété est un trait distinctif pour la voyelle /ɛ/ car il existe une voyelle correspondant à la description {orale, antérieure, mi-ouverte, arrondie} = /œ/ en français, et les deux voyelles sont en opposition phonologique comme l'atteste l'existence de paires minimales :

/pɛr/ – /pœr/ père – peur /sɛl/ – /sœl/ sel – seul Le phonème /ɛ/ a donc trois traits distinctifs :

/ɛ/ (français) =

-

Traits distinctifs du phonème /u/

Propriétés phonétiques de la voyelle /u/ : {orale, postérieure, fermée, arrondie}

orale : cette propriété n'est pas un trait distinctif pour la voyelle /u/ car il n'existe pas de voyelle correspondant à la description {nasale, postérieure, fermée, arrondie} = /ũ/ en français.

postérieure : cette propriété est un trait distinctif pour la voyelle /u/ car il existe une voyelle correspondant à la description {orale, antérieure, fermée, arrondie} = /y/ en français, et les deux voyelles sont en opposition phonologique comme l'atteste l'existence de paires minimales :

/pur/ – /pyr/ pour – pur /buʃ/ – /byʃ/ bouche – bûche fermée : cette propriété est un trait distinctif pour la voyelle /u/ car il existe une voyelle correspondant à la description {orale, postérieure, mi-fermée, arrondie} = /o/ en français, et les deux voyelles sont en opposition phonologique comme l'atteste l'existence de paires minimales :

/pu/ – /po/ pou – peau /u/ – /o/ ou – eau arrondie : cette propriété n'est pas un trait distinctif pour la voyelle /ɛ/ car il n'existe pas de voyelle correspondant à la description {orale, postérieure, fermée, étirée} = /ɯ/ en français.

Le phonème /u/ a donc deux traits distinctifs :

/u/ (français) =

2.5. Phonèmes et traits distinctifs

Exercice 34

Relevez tous les mots du texte suivant qui contiennent un « e » muet, soulignez-le.

Piccoli reprit les choses en main et, avec l'élégance d'un vieil ami de Mademoiselle Chanel, qu'il n'avait jamais rencontrée d'ailleurs, commanda trois Fernet-Branca. Plus question de bocks, c'était le digestif distingué... enfin, pour qui a voyagé en Italie.

Le barman nous les servit et retourna à ses olives.

Nous attaquions nos Fernet-Branca lorsque notre ami le jeune agrégatif de l'École hôtelière fit une entrée essoufflée comme on en voit faire aux coryphées dans les fausses tragédies antiques : « Monsieur le Directeur vous attend», annonça-t-il.

Le barman quitta un instant ses olives et tendit l'oreille, et dans le même temps de réflexion qui fut le nôtre, très rapide d'ailleurs, pensa au directeur de l'hôtel. C'était bien ça, nous devions être des fournisseurs, il aurait dû s'en douter, est-ce qu'on vient au « bar Cambon » à seize heures trente à moins d'être un paysan du Cantal ? Dans le cas présent, trois. Dont une paysanne.

« Nous n'avons pas demandé à rencontrer le directeur du Ritz », martela Piccoli. Le jeune homme s'expliqua : il s'agissait du directeur du Cabinet de Monsieur le Garde des Sceaux. Nos trois présences avaient été signalées. Les plantons, les dactylos de l'entresol, l'huissier avaient dû parler à l'intérieur de l'immeuble. Et Monsieur le Directeur de Cabinet avait envoyé un planton qui nous avait vus nous engouffrer dans le Ritz. Il nous faisait dire par la voix du jeune homme en jaquette que si nous désirions une audience — puisqu'il était visible que nous n'étions pas là pour faire du tourisme —, il nous attendait.

Simone SIGNORET - La nostalgie n'est plus ce qu'elle était (1976)

Attention : certains mots contiennent un « e » muet avec une graphie différente de « e ».

Corrigé Exercice 34

Les mots avec "e" muet sont en gras et le "e" muet est souligné.

Piccoli reprit les choses en main et, avec l'élégance d'un vieil ami de Mademoiselle Chanel, qu'il n'avait jamais rencontrée d'ailleurs, commanda trois Fernet-Branca. Plus question de bocks, c'était le digestif distingué... enfin, pour qui a voyagé en Italie.

Le barman nous les servit et retourna à ses olives.

Nous attaquions nos Fernet-Branca lorsque notre ami le jeune agrégatif de l'École hôtelière fit une entrée essoufflée comme on en voit faire aux coryphées dans les fausses tragédies antiques : « Monsieur1 le Directeur vous attend», annonça-t-il.

Le barman quitta un instant ses olives et tendit l'oreille, et dans le même temps de réflexion qui fut le nôtre, très rapide d'ailleurs, pensa au directeur de l'hôtel. C'était bien ça, nous devions être des fournisseurs, il aurait dû s'en douter, est-ce qu'on vient au « bar Cambon » à seize heures trente à moins d'être un paysan du Cantal ? Dans le cas présent, trois. Dont une paysanne.

« Nous n'avons pas demandé à rencontrer le directeur du Ritz », martela Piccoli. Le jeune homme s'expliqua : il s'agissait du directeur du Cabinet de Monsieur1 le Garde des Sceaux. Nos trois présences avaient été signalées. Les plantons, les dactylos de l'entresol, l'huissier avaient dû parler à l'intérieur de l'immeuble.

Et Monsieur1 le Directeur de Cabinet avait envoyé un planton qui nous avait vus nous engouffrer dans le Ritz. Il nous faisait2 dire par la voix du jeune homme en jaquette que si nous désirions une audience — puisqu'il était visible que nous n'étions pas là pour faire du tourisme —, il nous attendait.

Simone SIGNORET - La nostalgie n'est plus ce qu'elle était (1976)

Les mots suivants contiennent un « e » muet comme le montre les trois réalisations phonétiques possibles :

1 monsieur : /məsjø/ ([mœsjø], [møsjø], [msjø])

2 faisait : /fəzɛ/ ([fœzɛ], [føzɛ], [fzɛ])

2.6. Phonèmes et traits distinctifs

Exercice 35

Transcrivez les groupes de mots qui suivent en tenant compte des liaisons :

-

un grand ami

-

son épouse

-

quand elle aura vingt ans

-

nos enfants

-

au second étage

-

son premier accident

-

ils aiment

Corrigé Exercice 35

| a) un grand ami | [œ̃gʁɑ̃tami] |

| b) son épouse | [sɔ̃nepuz] |

| c) quand elle aura vingt ans | [kɑ̃tɛloʁavɛ̃tɑ̃] |

| d) nos enfants | [nozɑ̃fɑ̃] |

| e) au second étage | [osœgɔ̃tetaʒ] |

| f) son premier accident | [sɔ̃pʁœmjɛʁaksidɑ̃] ([pʁœmje]) |

| g) ils aiment | [ilzɛm] |

La consonne de liaison est en gras.

Dans l’exemple f), la liaison entraîne une modification de la voyelle précédente : [e] → [ɛ]

Exercice 36

Transcrivez les groupes de mots qui suivent et précisez s’il s’agit d’un enchaînement ou d’une liaison.

-

sur une île

-

Nous sommes ensemble.

-

une vieille étoffe

-

le premier acte

-

Ils apprécient.

-

Allons nous en !

-

pour elle

-

Elle est bien arrivée.

-

une seule erreur

Corrigé Exercice 36

| a) sur une île | [syʁynil] | [sy-ʁyn-il] | enchaînement |

| b) Nous sommes ensemble. | [nusɔmzɑ̃sɑ̃bl] | [nu-sɔm-zɑ̃-sɑ̃bl] | liaison |

| c) une vieille étoffe | [ynvjɛjetɔf] | [yn-vjɛ-je-tɔf] | enchaînement |

| d) le premier acte | [lœpʁœmjɛʁakt] | [lœ-pʁœ-mjɛ-ʁakt] | liaison |

| e) Ils apprécient. | [ilzapʁesi] | [il-za-pʁe-si] | liaison |

| f) Allons nous en ! | [alɔ̃nuzɑ̃] | [a-lɔ̃-nu-zɑ̃] | liaison |

| g) pour elle | [puʁɛl] | [pu-ʁɛl] | enchaînement |

| h) Elle est bien arrivée. | [ɛlɛbjɛ̃naʁive] | [ɛ-lɛ-bjɛ̃-na-ʁi-ve] | liaison |

| i) une seule erreur | [ynsœleʁœʁ] | [yn-sœ-le-ʁœʁ] | enchaînement |

La consonne de liaison est en gras.

Il y a liaison lorsqu'on prononce une consonne écrite qui n'est normalement pas prononcée dans le mot isolé.

| ex : un enfant | [œ̃ nɑ̃fɑ̃] ← [œ̃ ]+[ɑ̃fɑ̃] |

Du point de vue graphique (et phonologique), la consonne de liaison appartient au mot qui précède :

représentation phonologique de un = /œ̃ ( n )/

La présence des parenthèses signifie que la consonne [n] n'est pas toujours prononcée. Elle l'est seulement s'il y a une liaison. Mais du point de vue phonétique cette consonne appartient au mot qui suit (la coupure syllabique se fait plus naturellement avant qu'après la consonne de liaison :

On dit [œ̃ #nɑ̃fɑ̃] et non *[œ̃n#ɑ̃fɑ̃].

# signale la présence d'une pause.

Exercice 37

Transcrivez en phonétique les groupes de mots suivants en précisant les différents processus mis en œuvre (élision, épenthèse, supplétion, enchaînement et liaison).

-

Sera-t-il là ?

-

un fol amour

-

ton avis

-

cette année

-

aucun avion

-

C'était hier.

-

de temps en temps

-

l'après-midi

-

Prends-en deux.

-

Penses-y.

Corrigé Exercice 37

| a) Sera-t-il là ? | [sœʁatilla] | épenthèse + enchaînement |

| b) un fol amour | [œ̃ fɔlamuʁ] | supplétion + enchaînement |

| c) ton avis | [tɔ̃navi] | liaison + enchaînement |

| d) cette année | [sɛtane] | enchaînement |

| e) aucun avion | [okœ̃navjɔ̃] | liaison + enchaînement |

| f) C'était hier. | [sɛtɛtijɛʁ] | liaison + enchaînement |

| g) de temps en temps | [dœtɑ̃zɑ̃tɑ̃] | liaison + enchaînement |

| h) l'après-midi | [lapʁɛmidi] | élision + enchaînement |

| i) Prends-en deux. | [pʁɑ̃zɑ̃dø] | liaison + enchaînement |

| j) Penses-y. | [pɑ̃zzy] | supplétion + liaison + enchaînement |

Exercice 38

Relevez dans l'extrait qui suit les différents cas de jonctions entre les mots (hiatus, enchaînement, liaison) ainsi que les cas d'élision, d'épenthèse et de supplétion.

Oh !... Oh ! que j'ai souffert durant cet entretien !

Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien.

Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême

Il m'est venu conter cette affaire à moi-même !

Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur,

Étourdi montra-t-il jamais tant de fureur ?

Molière - L'école des femmes, Arnolphe, acte I, scène IV

Corrigé Exercice 38

Oh !... hiatus Oh ! que j ' élision ai souffert durant cet supplétion entretien !

Jamais trouble d ' élision esprit ne fut liaison égal enchaînement au mien.

Avec quelle enchaînement imprudence enchaînement et quelle 1 hâte enchaînement extrême

Il m ' élision est venu conter cette enchaînement affaire enchaînement à moi-même !

Bien que mon liaison autre nom le tienne dans l ' élision erreur,

Étourdi montra- t épenthèse -il jamais tant de fureur ?

Molière - L'école des femmes, Arnolphe, acte I, scène IV

1 pas d'enchaînement devant un mot commençant par un "h" aspiré. Il y a hiatus dans ce cas car le "e" final de quelle est prononcé en versification.

Exercice 39 : Enchaînement, liaison, hiatus et élision

Soit le corpus suivant :

| une hélice | aucune haine | certains hommes |

| cet hameçon | ce héros | en haut |

| un haltère | des hannetons | la honte |

| des habits | deux heures | cette histoire |

| son hôtel | ce handicap | cette hantise |

| en héritage | certains homards | aucune harmonie |

| un hamster | l'herbe |

-

Transcrivez les groupes de mots qui précèdent. Pour chacun d'eux, précisez la nature de la jonction entre les deux mots (enchaînement, liaison, hiatus, élision).

-

Regroupez les différents cas de figure en opposant ces différentes propriétés selon la nature du « h » initial de mot.

Corrigé Exercice 39

Enchaînement, liaison, hiatus et élision

| une hélice | [ynelis] | liaison |

| ce héros | [sœeʁo] | hiatus |

| la honte | [laɔ̃t] | hiatus |

| son hôtel | [sɔ̃notɛl] | enchaînement |

| aucun avion | [okœ̃navjɔ̃] | liaison |

| certains homards | [sɛʁtɛ̃omaʁ] | hiatus |

| aucune haine | [okynɛ̃n] | pas d'enchaînement |

| en haut | [ɑ̃o] | hiatus |

| des habits | [dezabi] | liaison |

| ce handicap | [sœɑ̃dikap] | hiatus |

| aucune harmonie | [okynaʁmoni] | enchaînement |

| certains hommes | [sɛʁtɛ̃zɔm] | liaison |

| un haltère | [œ̃ naltɛʁ] | liaison |

| deux heures | [døzœʁ] | liaison |

| cette hantise | [sɛtɑ̃tiz] | pas d'enchaînement |

| un hamster | [œ̃ amstɛʁ] | hiatus |

| cet hameçon | [sɛtamsɔ̃] | enchaînement |

| des hannetons | [deantɔ̃] | hiatus |

| cette histoire | [sɛtistwaʁ] | enchaînement |

| en héritage | [ɑ̃neʁitaʒ] | liaison |

| l'herbe | [lɛʁb] | élision |

Mots avec un "h" aspiré :

| ce héros | [sœeʁo] | hiatus |

| la honte | [laɔ̃t] | hiatus |

| certains homards | [sɛʁtɛ̃omaʁ] | hiatus |

| aucune haine | [okynɛ̃n] | pas d'enchaînement |

| en haut | [ɑ̃o] | hiatus |

| ce handicap | [sœɑ̃dikap] | hiatus |

| cette hantise | [sɛtɑ̃tiz] | pas d'enchaînement |

| un hamster | [œ̃ amstɛʁ] | hiatus |

| des hannetons | [deantɔ̃] | hiatus |

Mots avec un "h" non-aspiré :

| une hélice | [ynelis] | liaison |

| son hôtel | [sɔ̃notɛl] | liaison |

| des habits | [dezabi] | liaison |

| aucune harmonie | [okynaʁmoni] | enchaînement |

| certains hommes | [sɛʁtɛ̃zɔm] | liaison |

| un haltère | [œ̃ naltɛʁ] | liaison |

| deux heures | [døzœʁ] | liaison |

| cet hameçon | [sɛtamsɔ̃] | enchaînement |

| cette histoire | [sɛtistwaʁ] | enchaînement |

| en héritage | [ɑ̃neʁitaʒ] | liaison |

| l'herbe | [lɛʁb] | élision |

Les mots qui contiennent un "h" non-aspiré autorisent l'enchaînement, la liaison et l'élision. Les mots qui contiennent un "h" aspiré interdisent l'enchaînement, la liaison et l'élision. Les mots avec "h" aspiré se comportent donc exactement comme s'ils avaient une consonne en position initiale.